Cet article restitue le déroulement d’un atelier réalisé le 20 novembre 2024 dans le cadre du séminaire annuel Terrains d’apprentissage organisé par la cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage. Il a été animé par Edwige Coureau-Falquerho, chargée de projets à l’IFé-ENS de Lyon et Charlotte La Rocca, professeure-documentaliste au lycée Docteur Charles Mérieux de Lyon.

© Chroniques de JB SAY

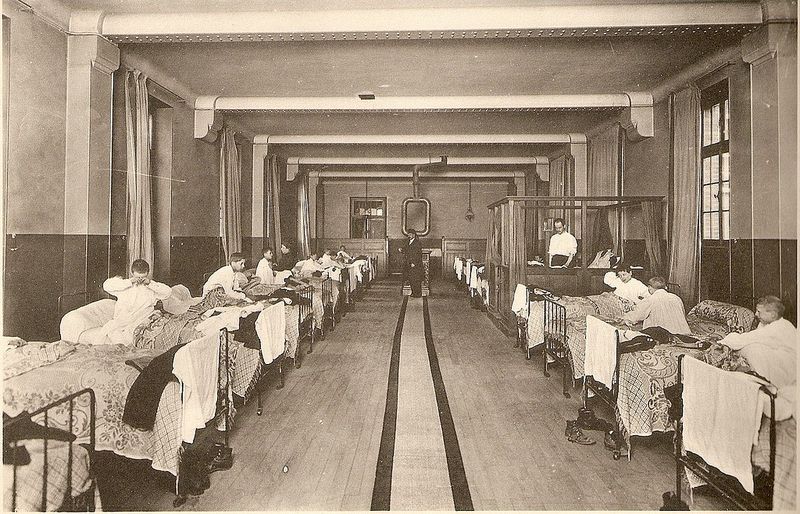

© Rectorat de Bordeaux

L’enjeu de cet atelier était d’amener les participants à réfléchir à la notion d’intimité dans un cadre scolaire, à en déterminer les enjeux et, dans une visée pragmatique, à échanger sur les évolutions souhaitables de ces espaces. Sanitaires et internats sont en effet des lieux emblématiques de la rencontre du corps et de l’expérience scolaire. Dans quelle mesure ces espaces sont-ils ou peuvent-ils être des espaces d’apprentissage ? Comment doivent-ils évoluer dans leur conception et être gérés dans leur organisation ? Comment au final améliorer la prise en compte des enjeux liés au corps et à l’intimité dans le vécu et le parcours des élèves ?

Des positions contrastées qui révèlent toute une gamme d’enjeux

Les participants ont été invités à se positionner vis-à-vis de quatre questions dans le cadre d’une animation intitulée « Rivière du doute », de manière à exprimer les arguments « pour » et contre ». Il s’agissait de dévoiler les enjeux éducatifs et éthiques sous-jacents à des questions qui sont souvent abordées sous un angle technico-administratif : comment rénover les sanitaires élèves tout en optimisant la surveillance ? Comment optimiser les surfaces occupées dans un internat tout en octroyant aux internes un espace suffisant pour dormir et ranger ses affaires ? Etc.

Les questions posées, volontairement clivantes, ont permis d’évoquer les différents points de vue et leurs nuances, et parfois de dégager des pistes de consensus voire de solution. Mais avant de s’engager dans une telle réflexion, il faut avoir à l’esprit que les espaces intimes dans le cadre scolaire constituent aujourd’hui un sujet largement impensé. En effet, l’école dans son architecture et son organisation fonctionnelle est avant tout conçue comme un lieu de socialisation collective dans lequel prédominent des enjeux de surveillance.

Historiquement – en particulier dans la culture française qui valorise l’esprit sur le corps -, les sanitaires ne constituent pas un sujet noble et sont vus uniquement comme des commodités. Le sujet n’est peut-être plus tabou aujourd’hui mais il reste sensible et certains personnels ou parents ont des difficultés à l’évoquer dans un cadre collectif. C’est par ailleurs un sujet encore peu documenté en données d’usages comme en recherches scientifiques. Les internats quant à eux demeurent un sujet relativement marginal dans la gestion du bâti scolaire et l’on dispose de peu de données sur leurs usages et leurs modes de fonctionnement.

A l’échelle nationale, il existe une forme de consensus autour du constat d’un état souvent insatisfaisant des sanitaires et des internats, dans le cadre d’un patrimoine scolaire globalement vieillissant. La plupart des acteurs – ministère, chefs d’établissement et personnels de vie scolaire, collectivités – mesurent les besoins, mais connaissent une réelle difficulté à traiter l’ampleur et l’historique du passif.

On observe depuis une dizaine d’années une montée des revendications de la part des représentants des usagers, avec une prise de conscience forte de l’ensemble de la communauté éducative concernant les enjeux de santé et de bien-être des élèves. Parallèlement, les connaissances scientifiques se sont développées avec les travaux de Suzanne Déoux, Edith Maruéjouls, Alix Teffo-Sanchez. A l’évidence, il est aujourd’hui nécessaire d’investiguer davantage les usages et les attentes des élèves en matière d’espaces intimes. Et également de revaloriser la place de ces espaces et des enjeux d’intimité dans le fonctionnement des établissements scolaires, afin de proposer aux élèves comme aux personnels de meilleures conditions de vie et d’apprentissage.

Les réflexions développées lors de cet atelier ont vocation à nourrir cette réflexion et à inciter les financeurs et les acteurs de terrain à rechercher des améliorations sans nier ou sous-estimer les questions majeures qui y sont liées.

Les sanitaires au collège et au lycée doivent-ils être « pour tous et toutes » ?

La première question posée, relative au sujet hautement sensible des sanitaires mis à disposition des élèves au collège et au lycée, a amené les participants à se positionner pour ou contre des sanitaires pour tous et toutes, c’est-à-dire des sanitaires mixtes et susceptibles d’être utilisés aussi bien par les élèves, les étudiants que les personnels.

Il a d’abord été rappelé que les prescriptions techniques nationales mettent l’accent sur la ventilation et la nécessité de pouvoir évacuer les personnes. Au-delà de ces aspects, il n’y a pas de réglementation unifiée et dédiée aux sanitaires scolaires : chaque collectivité établit via ses référentiels constructifs et de maintenance les caractéristiques retenues.

Les arguments en faveur de sanitaires « pour tous et toutes » ont mis en avant le fait que certains élèves se sentent indéterminés dans leur genre et aimeraient ne pas avoir à choisir entre sanitaires pour garçons ou pour filles. Sur un plan pratique, on constate que des sanitaires mixtes permettent d’augmenter le taux d’usage (avec l’exemple des sanitaires PMR indispensables mais parfois inutilisés ou des sanitaires hommes très peu utilisés dans des milieux professionnels fortement féminins).

A également été pointée la nécessité de désacraliser cet espace, de dénouer l’enjeu de transgression des sanitaires au collège et de banaliser l’usage des toilettes pour en faire un espace partagé « comme à la maison ». Mettre en place des sanitaires partagés entre élèves et personnels pourraient aider à désacraliser la posture de l’enseignant et à réduire la distance adultes-élèves en partageant un aspect de la vie quotidienne. Mélanger les élèves et les adultes pourrait aider à réguler les relations d’âge et de taille. Plus largement, promouvoir la mixité et le respect des usages de chacun amène à questionner l’égalité, la place de chacun et le respect des uns envers les autres.

Dans ces sanitaires mixtes, il apparait que les élèves même très jeunes ont besoin d’intimité et peuvent vivre comme des violences les atteintes à leur pudeur, il apparait donc nécessaire de concevoir des cabines fermées. La persistance des urinoirs ouverts pose la question : « les garçons ont-ils besoin de moins d’intimité que les filles ? » et constitue un frein pour certains garçons.

© Cellule BEA

© Cellule BEA

© Cellule BEA

A l’inverse, certains participants ont plaidé pour le maintien de sanitaires non mixtes en genre et en âge. Les élèves de petite taille peuvent être impressionnés et gênés par la présence de « grandes personnes ». Certains participants considèrent comme légitime « l’envie des filles d’être tranquilles pour se maquiller ». D’autres pointent le besoin d’intimité nécessaire pour les filles à un âge de modifications physiologiques et hormonales, afin d’éviter les moqueries.

Plusieurs participants ont pointé l’enjeu majeur de sécurité pour éviter des actes illicites dans les sanitaires, et le fait qu’il est compliqué de trouver un juste milieu entre le respect de l’intimité et la sécurité des biens et des personnes.

Lors des deux sessions d’ateliers, la discussion a conduit au constat que derrière la question des sanitaires s’expriment des enjeux de statut, de relation hommes-femmes et de relation intergénérationnelle. Une autre idée largement partagée est que l’intimité de la personne réside dans le huis-clos de la cabine. Le fait que les sanitaires soient le seul lieu d’intimité (relative) dans un établissement scolaire entraine des usages inadaptés qui pourraient trouver leur place ailleurs, d’où la nécessité de réfléchir aux usages possibles des espaces interstitiels pour proposer des espaces de calme et de retrait du collectif.

En termes de solutions, ou du moins d’évolutions souhaitables, plusieurs pistes ont été évoquées :

- Le fait d’avoir dans un établissement scolaire – et si possible dans le même bâtiment – à la fois des sanitaires mixtes et des sanitaires genrés, ce qui permet non pas d’imposer la mixité totale mais de donner le choix

- La nécessité d’avoir une véritable intimité pour tous et toutes avec des toilettes correctement fermées et isolées phoniquement

- La possibilité de conserver des urinoirs mais en les plaçant dans les cabines

- La nécessité de réfléchir à la qualité d’usage des sanitaires, par exemple en prévoyant des porte-manteaux ou encore des distributeurs de protections hygiéniques.

© Cellule BEA

© Cellule BEA

© Cellule BEA

Les internats doivent-ils être des lieux de détente et de repos, et non des lieux de travail ?

A l’occasion des deux sessions sur cette question, les participants ont assez rapidement dégagé un consensus autour de l’idée que l’internat doit être un lieu de vie « ce qui inclut tout : détente, repos, et travail car il y a du travail à faire après les heures de cours ».

Le fonctionnement de l’internat avec des horaires rigides et imposés à tous laisse peu de place à l’intime et à la détente individuelle. Pour les participants, les internats devraient être – mais ne sont pas vraiment – des lieux de détente et de repos. Les élèves devraient pouvoir travailler comme ils l’entendent et « comme à la maison » : dans leur chambre, allongés, par terre, en écoutant de la musique et pas seulement au sein des salles d’étude. L’idée dominante parmi les participants est de parvenir à ne pas imposer de façon rigide et uniforme les heures et les lieux de travail assignés aux élèves, mais au contraire de pouvoir donner davantage de souplesse au sein de l’internat.

Les horaires d’entrée et de sortie souvent imposés dans les internats découlent d’enjeux de responsabilité et de sécurité des biens et des personnes. Mais il parait crucial de mieux tenir compte du rythme de vie des adolescents et de proposer plus de flexibilité dans les aménagements et les horaires pour mieux s’adapter aux envies et besoins des élèves. Cela peut à l’évidence complexifier l’organisation du travail et de la surveillance pour les personnels de vie scolaire, mais cela constitue un levier important d’amélioration des conditions de vie des internes.

© batiscolaire.education.gouv

Quelques participants pointent cependant le fait que le travail scolaire doit se faire avant tout dans la salle de classe et sur les heures de cours. Les adolescents passent énormément de temps assis en classe à travailler, et l’internat doit avant tout leur permettre de souffler, être un endroit qui préserve leur vie d’adolescent au-delà de l’élève. La question des temps et lieux de travail des internes renvoie ainsi en premier lieu à la place des devoirs dans la vie de l’élève et au rythme scolaire.

A court terme, deux propositions se dégagent de la discussion. D’une part la nécessité de séparer la salle d’étude et la salle de détente ou le foyer. Et d’autre part, l’intérêt de penser les salles de travail de manière plus souple et diversifiée que la salle d’étude conventionnelle.

A moyen terme, ces réflexions pourraient être intégrées dans les exigences demandées pour la labellisation des internats d’excellence. L’internat doit pouvoir être un lieu de travail et un lieu éducatif en plus d’être un lieu pour dormir. Une réflexion sur les temporalités de vie des adolescents devrait conduire à une ouverture non plus seulement à partir de 18h et a des possibilités élargies d’aller dans sa chambre. Cela répondrait à la double préoccupation des parents que les élèves internes aient de bonnes conditions de vie et se sentent bien à l’internat, et également qu’ils travaillent bien et qu’ils aient de bonnes conditions d’apprentissage.

© batiscolaire.education.gouv

Au sein d’un établissement scolaire, il doit y avoir des lieux pour les élèves où on peut s’isoler, se mettre en retrait et avoir de l’intimité !

L’ensemble des participants considère qu’il est souhaitable pour les élèves d’avoir des lieux de retrait et d’intimité au sein d’un établissement scolaire. Pour autant, force est de constater qu’il n’y a pas, aujourd’hui, ce type d’espaces dans les établissements scolaires français.

Un point de blocage majeur sur ce sujet découle du code de l’éducation qui stipule qu’un élève doit être en permanence sous la surveillance des adultes. Cette norme est particulièrement prégnante en collège. Dans ce contexte, les sanitaires sont de fait le seul endroit où un élève peut s’isoler dans un établissement scolaire, même si ce n’est pas le lieu le plus agréable pour avoir de la tranquillité. Une participante témoigne de son expérience personnelle d’interne qui a véritablement souffert de ne jamais pouvoir s’isoler.

Si cet enjeu existe de manière « intemporelle », il devient d’autant plus fort avec le développement de l’école inclusive : de plus en plus d’élèves avec des troubles du spectre autistique ou plus largement des handicaps qui génère de la fatigabilité et qui ont besoin de pouvoir s’éloigner temporairement du groupe. Ces élèves n’ont pas forcément besoin d’intimité, mais de pouvoir se mettre en retrait, s’isoler, se mettre en sécurité. Il est donc nécessaire de développer des sas en réponse aux besoins non seulement des élèves à besoins éducatifs particuliers mais plus largement de tous les élèves voire des adultes. Les participants pointent la question du bruit dans les établissements scolaires et le besoin croissant, chez les jeunes comme chez les adultes, de pouvoir s’isoler à cause du bruit (sensibilité, problèmes auditifs, TSA…). Indépendamment de la question de l’intimité, les participants s’accordent sur le besoin de disposer de lieux silencieux et hors du collectif.

© Cellule BEA

Ces besoins, qui plus est validés par le corps médical, amènent dans certains établissements une réflexion sur l’évolution des modalités de surveillance directe et indirecte. Certains établissements mettent en place des salle zen à proximité de la vie scolaire ou des salles de repli à proximité de l’infirmerie. Il s’agit tout simplement de proposer un petit espace, si possible confortablement aménagé ou du moins accueillant, où on puisse être seul pour se détendre ou travailler non loin des adultes.

A l’intérieur des bâtiments, il apparait en effet nécessaire de développer des petits espaces visant à donner la possibilité aux élèves de travailler davantage en autonomie, notamment en petits groupes, avec une surveillance indirecte. Cet enjeu est important pour les élèves de 3è en préparation de l’accès au lycée. S’il n’est pas envisageable, pour une majorité de participants à l’atelier, de laisser des élèves sans adulte à proximité au collège, on trouve des exemples d’autonomie renforcée dans certains lycées. La professeure-documentaliste du lycée Docteur Charles Mérieux à Lyon donne l’exemple de son Centre de ressources qui est accessible aux élèves en dehors de la présence d’un adulte. L’accès est contrôlé par la vie scolaire et il y a un travail en amont sur les règles de sécurité et de fonctionnement. Ce dispositif prend place dans le cadre d’une culture d’établissement où l’apprentissage de l’autonomie est explicitement travaillée avec les élèves et au sein de la communauté des encadrants.

© Cellule BEA

A l’intérieur des bâtiments, il apparait en effet nécessaire de développer des petits espaces visant à donner la possibilité aux élèves de travailler davantage en autonomie, notamment en petits groupes, avec une surveillance indirecte. Cet enjeu est important pour les élèves de 3è en préparation de l’accès au lycée. S’il n’est pas envisageable, pour une majorité de participants à l’atelier, de laisser des élèves sans adulte à proximité au collège, on trouve des exemples d’autonomie renforcée dans certains lycées. La professeure-documentaliste du lycée Docteur Charles Mérieux à Lyon donne l’exemple de son Centre de ressources qui est accessible aux élèves en dehors de la présence d’un adulte. L’accès est contrôlé par la vie scolaire et il y a un travail en amont sur les règles de sécurité et de fonctionnement. Ce dispositif prend place dans le cadre d’une culture d’établissement où l’apprentissage de l’autonomie est explicitement travaillée avec les élèves et au sein de la communauté des encadrants.

A l’extérieur des bâtiments, le mouvement actuel de rénovation des cours de récréation (végétalisation, dégenration, diversification des usages…) est une opportunité majeure pour créer des espaces aménagés, en retrait de circulations, de type alcôve ou cocon, pas complètement fermés mais dans l’angle de vue des surveillants.

Enfin, la question de l’intimité au collège et au lycée renvoie à celle de l’usage du téléphone. En effet, les lieux clos ou cachés peuvent être propices à des usages transgressifs, il convient donc de développer des lieux semi-ouverts pour lesquels peut s’exercer une surveillance indirecte. A l’exception des sanitaires où des cabines cloisonnées toute hauteur offrent une meilleure intimité et limitent fortement le risque de vol d’image. Les participants pointent également l’intérêt d’avoir une ou des zones blanches afin de proposer des espaces de déconnexion au sein des établissements scolaires.

Intimité physique, intimité psychologique : repenser la place du corps et la relation aux autres

Les nombreux enjeux attachés au sujet novateur de l’intimité à l’Ecole se sont manifestés au travers de l’intérêt manifesté par les participants pour cet atelier. Les échanges ont fait apparaitre des formes d’ambivalence, voire des contradictions et des paradoxes. Ils ont surtout mis en évidence l’appétence des uns et des autres pour ce sujet qui (re)met au centre de la réflexion l’élève en tant que personne et en tant qu’adolescent. A l’évidence, il est utile d’ouvrir le débat dans les communautés éducatives et de débattre collectivement pour construire des consensus locaux.